《喀斯特》下载资源

《喀斯特》相关推荐

《喀斯特》喀斯特》剧情内容介绍

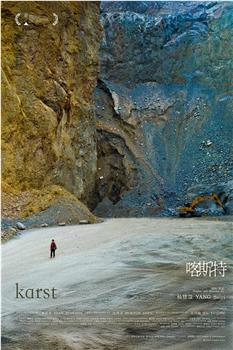

《喀斯特》

剧情内容介绍

喀斯特又名Karst

《喀斯特》评价

大奇特(Grinch) 2024-09-25

对长辈的观察和对故土的情思,如拼搭积木一样,越是想要保持本来面目,越是失真。它没有**,而是按照一种机械的、约定俗成的、传统的方式来塑造,笨拙粗略的叙述表达,一点年轻人的思维都看不到。

刘小黛 2024-09-26

#平遥#喀斯特独居老妇的日常,以及她和她们的闲聊。

次等水货 2024-09-25

算是耐看的电影。独居女性,通过她在村镇之间的游走,借助她和他人的对话以及他人的叙述还原她一生的故事。囿于**,过去和现在都是,没法自由选择的人生,像电影镜头的设计,她始终是被框住的。不知道是藏拙还是选择,打光和构图是好的,但导演的调度又仅限于演员,镜头全是固定,只零星几个摇镜。电影里最迷人的是那些自然和野性的美。电影里她争取养殖补贴、修电视、给牛买药、看望旧**、试图买车、**赔偿金……导演可能需要学习的是如何做到自然流淌着的叙事,而不是给她刻意安排这些比中铁三局还多的事情。抱歉,我有些好为人师了。

。 2024-09-25

借由拍摄一位农村妇女的三日生活囊括涵盖农村百景(乡间交易方式尤为有趣),以其行为动作为线编织出一部近代史,如科长的《世界》一般通过对一特定地域及一位女性(农妇)日常生活事无巨细地描摹、刻印来纪录、诠释整个社会**的历史变迁,以给人森罗**的感觉。影片演绎不仅自然生动而且信息*率非常之高,故事行为铺陈编排合理,导演手法驾轻就熟,明明没大事发生但就是让人看得悠然兴起、趣意盎然。其“声音/画面”、“故事/对话/信息”、“行为/动作”、“风景/环境/场域”及“旅程/游历”,使其无愧于最为纯粹的电影艺术。

千砂 2024-09-25

以一种地质学的静态影像方式观看村庄的人文景观,但与此同时,来自画面边缘的刺点———例如官僚机构左下角的**男性,卫生间外的昆虫———却暗示着运动的缓慢进行,喀斯特地貌是侵蚀的结果,而在《喀斯特》的人文景观之中,塑造这片空间的自然而然是权力。但影片存在着过强的即视感,很多镜头构图似乎都已经看过,例如阿巴斯、阿彼察邦,或是贝拉·塔尔,总而言之是一种唯物化的影像,影像表面的,所见即所得,没有剧情结构,或任何的心理和理论深度,但是离弗兰马丁诺的去主体化仍然有着一定的距离。

西楼尘 2024-09-25

聋子如何听到打石场的警报躲过一劫,哑巴如何诉说吞***由于曾被家暴,只有骗子一口吐出多少血取决于牙根里有多少淤血。给孩子闻柚子皮治疗晕车,给老牛买药治疗厌食,把电视送修以免接收不到信号。她却要像不会腐坏的蔬果,活在年复一年的钟乳石人生里。谁会看到,那个从来都不会被历史看到的**?

神秘列车 2024-09-25

8th PYIFF,所谓喀斯特,是**与泪水的混合之物,也是**子英的命运史,即不撒谎的“日记”。村民口中,更早与现在都不构成罪,但就是让这位本来拥有更多可能的**遇到,这就是一目了然,但不知如何开口。

Mauricie 2024-12-14

女性的断代史与喀斯特地貌演进史的时空互文。不需要大开大合的戏剧冲突才能造就的精巧剧作,摒弃所有枯寂的陈旧的叙事,从一个动机开始,所有线索开始如藤蔓般延绕又悄然汇聚,以子英为中心来漩入每一个与她有所交集的生命体和非生命体。我们也籍由她的眼睛看到了群体的徘徊、山峦的叠嶂和历史的悲怆,她的皱纹就长成了喀斯特的肌理。从头到尾都是如此统一的沉静,但又暗潮涌动,像溶洞里沉静的湖,偶尔有钟乳石的水滴掉落。

朱孔阳 2024-09-29

饶有兴味地展现了当下农村和农民的面貌,在展现过程中,注意“景深”的变化,有风土人情,有历史人心。中国电影从来有拍农村题材的传统,新一代导演能将焦点对准现实,不夸张变形,不急于褒贬,不夹带私货,仍是值得鼓励的。

Mockingbird 2024-12-15

如果说《路边野餐》是以塔可夫斯基为视域,那么《喀斯特》则呈现出一个阿巴斯式的黔东南。影片不时浮现《何处是我朋友家》、《樱桃的滋味》、《随风而逝》的基本样貌和桥段设计,**高原与云贵高原在此形成了影像志的叠合。更为可贵的是,本片并不像阿巴斯的多数后继者那样过快地沉湎于元电影的维度,而是试图在喀斯特的自然面貌下,埋设并牵连起一段集体历史的链条(从“***** Leap”到“严打”到“计生”到“**”再到“扶贫”)。这一颇具创作野心与**意识的尝试又以一种“去戏剧性”的自然形式得到兑现,历史过程的曲折恰似喀斯特的构造,人物之于社会的“错时论”关系(这是创伤的形成机制——总是“错失”)浮沉于日常生活的流动与绵延。而当脱离环境音的真空似声响伴随镜头前推倏尔绽开时,难道就不能说这正是实在界现身的时刻吗?