《诗人》下载资源

《诗人》相关推荐

《诗人》诗人》剧情内容介绍

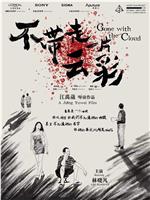

《诗人》

剧情内容介绍

诗人又名POET

《诗人》评价

高十三 2024-11-26

昨天在UCCA看完了,是昨晚四部电影里我最喜欢的一部,真不愧是伦敦电影学院的才女拍出来的片子。从压抑的石材厂女工到女诗人。真正体会到了看到底层阶级里的女性,对艺术的渴望和逐渐觉醒的力量。感觉导演用了一个向下兼容的视角,诠释了一个向上生长的故事。中国电影有救了。

大奇特(Grinch) 2024-09-22

台词虽少,但能从对话的缝隙中,感受到主人公情感的流露。灵魂受限于**,思想受限于工作,正如水流受阻于磐石。倘若能在平凡的工作和生活中发现美好,就会成为自身心灵的吟游诗人。导演调动了纪录片思维,车床慢镜拍出了挥毫泼墨的感觉,在平凡无奇的工作中捕捉到了美的律动。

瘦鱼 2025-02-20

虽然稚气,但对于学生作品来说真的十足惊艳了

一个内向的诗人 2025-01-24

3.2星。#ZINEBI。不是我喜欢的…工厂女工的底层生活工作日常,看到一个诗歌**想去,然后请假失败,一个下雨天诗集被监工拿走,监工羞辱她的诗歌,二人****。最后在一个开阔地方女主念诗歌。唉…这种片子好多了,其实还是在吃底层生活的红利,这类片子的表演都很接近。但有时候也在想,这种底层女诗人的故事还能怎么拍呢?拍拍她生活困苦、诗歌**似乎不太避免的了…如果不按这种日常流的拍法,又能怎么拍呢。

吴一物 2024-11-27

感谢导演分享属于她的这个梦, 让我终于又酣畅淋漓的呼吸了一次 现实时常让我缺*, 但好电影让我喘息片刻,推荐

crazYSL 2025-08-22

被**的女性,连写诗的自由都被剥夺,拍的很不错! 石材厂的没落源于现实。生锈的锯片,聒噪的声音,掩盖了生活中的一些暴力。最后读诗那段导演本意是:在被**以后希望回归平静。 有人提出一种新思考:诗真的给了女主精神支撑,还是只是一种**? 一个观众:快结尾时有个镜头,一个女性石像被压在石材下。按理来说人是站在石头上写诗,但很多伟大的诗歌都是在石头底下写出来的。

strawberrycake 2024-09-22

I might be biased but the ending did make me cry a few tears (in a good way).

一颗星星 2024-11-26

…全片能成立的点感觉只有女主角发呆的时候从石材切割机里迸发的诗意,还有被当面读出蹩脚诗句的羞耻瞬间。叙述相对算完整但是不能接受写诗这个主题被处理得这么浅、、 感觉是因为大家对诗有很大误解。巨大的。

谁砍倒了樱桃树 2025-01-27

只有结尾的时空跳跃感觉到诗意:诗性如同切割石头的锯盘,瓦解了劳作的繁复与封闭的地景。其他元素都因对凹造型的过度痴迷而失效。原本可以没那么预的预制菜,倒不如说这题材能拍这么预也是奇迹。

Quinn 2024-11-25

#bisff 是喜欢的柔软内心与冷硬环境对抗的叙事